×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

先週の丸い淵でいい汗かいて英気を養ったような気がしたT氏(仮名)。

ヒルは靴の裏にも付く仮説検証・本年のヒル試料採取・物見沢経路は

古来重要な生活路説・豊嵐沢経路は古来重要な炭焼路説・丸い淵の

様子見・唐沢林道スカイライン分岐の検証・「清川の伝承」全コピー等の

重要課題とともに水3.2Lを担いで今日も煤ヶ谷に行ってきたっぽいです。

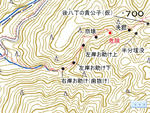

本日のルート

本日のルート

赤軍はやや大人しめ

登山ポストのところの「お父さん」にご挨拶して唐沢地区の植林について

ちょい伺おうとしたところ、お父さんなんと県(秦野系)の林業関係者!

いきなり不躾な質問も多々させて頂き、小一時間の立ち話でいくつかの

疑問が解けた、丹沢はよい、と申します。

残念ながらT氏の抱えるエンテイ問題については即座にご理解は頂け

なかった様子だが、いずれ一升瓶を下げて伺わねばならぬ、いやいや

丹沢はよい、と申します。

その足でヒルをつつきつつP700に向かい、お父さんが植えたのであろう

杉の写真を撮りつつ、「後八丁の貴公子(仮)」以下、豊嵐(支)沢経路に

おける諸エンテイを再確認し、その足で丸い淵の無事を確認。その足で

物見沢経路における諸エンテイを再確認するつもりが今日はその足が

重くこれは断念。その足で唐沢林道を歩いて新型スカイライン別経路を

検証せむとしたところ、スカイラインは突如消え、ヒルのうごめく暗い

植林地をさまよった挙げ句に他人様の新築中の家の裏手の川の対面に

出る、という快挙を成し遂げた後、その足で清川村図書室まで歩いて

「清川の伝承」を手にしたところ、あまりの豊かな情報に全コピーすること

をウカウカ忘れ、つかページ数が多いのでコピーがマンドクサくなり、

泥だらけのその足でバスに飛び乗らむとしたところ、マスクで顔を覆った

運転手に「お客さん、悪いけど乗る前に。。(ヒル落として)」と言われち

まった。おかしい!何でヒル11匹入りのペットボトルを隠し持ってるのが

バレたのだ?と申します。いやはや丹沢はよいと申します。

ヒルは靴の裏にも付く仮説検証・本年のヒル試料採取・物見沢経路は

古来重要な生活路説・豊嵐沢経路は古来重要な炭焼路説・丸い淵の

様子見・唐沢林道スカイライン分岐の検証・「清川の伝承」全コピー等の

重要課題とともに水3.2Lを担いで今日も煤ヶ谷に行ってきたっぽいです。

赤軍はやや大人しめ

登山ポストのところの「お父さん」にご挨拶して唐沢地区の植林について

ちょい伺おうとしたところ、お父さんなんと県(秦野系)の林業関係者!

いきなり不躾な質問も多々させて頂き、小一時間の立ち話でいくつかの

疑問が解けた、丹沢はよい、と申します。

残念ながらT氏の抱えるエンテイ問題については即座にご理解は頂け

なかった様子だが、いずれ一升瓶を下げて伺わねばならぬ、いやいや

丹沢はよい、と申します。

その足でヒルをつつきつつP700に向かい、お父さんが植えたのであろう

杉の写真を撮りつつ、「後八丁の貴公子(仮)」以下、豊嵐(支)沢経路に

おける諸エンテイを再確認し、その足で丸い淵の無事を確認。その足で

物見沢経路における諸エンテイを再確認するつもりが今日はその足が

重くこれは断念。その足で唐沢林道を歩いて新型スカイライン別経路を

検証せむとしたところ、スカイラインは突如消え、ヒルのうごめく暗い

植林地をさまよった挙げ句に他人様の新築中の家の裏手の川の対面に

出る、という快挙を成し遂げた後、その足で清川村図書室まで歩いて

「清川の伝承」を手にしたところ、あまりの豊かな情報に全コピーすること

をウカウカ忘れ、つかページ数が多いのでコピーがマンドクサくなり、

泥だらけのその足でバスに飛び乗らむとしたところ、マスクで顔を覆った

運転手に「お客さん、悪いけど乗る前に。。(ヒル落として)」と言われち

まった。おかしい!何でヒル11匹入りのペットボトルを隠し持ってるのが

バレたのだ?と申します。いやはや丹沢はよいと申します。

********************************

2週連続(3月に続き3回連続)の煤ヶ谷であった、と申します。

土曜日でありイスパニョーラ姉さんと3婆の日であったが、寝坊して

バス1本遅れたため、ご健在を確認することはできなかった、と申します。

登山道入り口のポストのところでお母さんが草取りしてたので

ご挨拶したところ、お父さんをわざわざ呼んでくれますた(はぁと)

ありがとうございます。

すかさず、かねてからの疑問を矢継ぎ早に発したところ、お父さんも

ニコニコと答えて下さる:

●三峰の尾根の西側は戦後の炭焼で丸裸になった

●そこに杉などを植えたのはお父さんたち

●登山道のお宮から物見峠への山道は唐沢/札掛への旧経路

●唐沢地区は御用林だったが

●「由井正雪一党搦取の一件」の功で煤ヶ谷村の入会地となり

●昭和40年頃に三ツ矢林業に売却された

ウラを取りつつまた詳細を伺いたいが、衝撃的であったのは

●お父さんは「エンテイ」をご存じない!

●お父さんは「八丁」「トヨアラシ」等の地名をご存じない!

全くヨソモノの思い込みほど勝手なものはない、次回はエンテイ写真と

清川村地名抄のコピーを持参だ、と申します。

本日は地面が乾き気味。

本日は地面が乾き気味。

赤軍は大人しめ

ではあるが、11匹捕獲

ではあるが、11匹捕獲

(グロ画像注意)

本拠地を過ぎた頃に

本拠地を過ぎた頃に

「靴の裏にも憑く」

仮説を検証するため

石のところで靴をポンと

やると1匹落下

(アヂシオ成敗済)

この一事をもって万事を語ることは、縄文人の頭骨1つから推測される

顔つきを全ての縄文人に一般化することと同じくらい滑稽であるが、

ひとまず「靴の裏にも憑く」説を支持する観察であることには間違いない、

と申します。

お宮を越えてY分岐。

お宮を越えてY分岐。

このあたりを

お父さんが植林か?

後八丁尾根も

後八丁尾根も

お父さんが植林か?

そのお父さんが、この

そのお父さんが、この

「後八丁の貴公子(仮)」

の存在をご存じない

はずはない、とT氏は

泣きながら申します

本日はこの「トヨアラシ(豊嵐/樋嵐)沢左股(仮)」(あるいは

「五葉松の沢(仮)?」)を再び下降したい、前回は

http://harashiro.blog.shinobi.jp/Entry/13/

エンテイ見物で精一杯であったが、本日は植林と炭焼跡にも注意して

GPS軌跡と照合しエンテイ位置を確認して記録したい、と申します。

幸いなことに、本年5月に諸師が当地を上りで通過されており:

http://www.geocities.jp/mk20030130/2010-05-05-251-marubuti-patoro-ru.html

http://www.geocities.jp/mk20030130/ay247-2010-05-05-marubuti.html

http://70314064.at.webry.info/201005/article_3.html

http://shiro77.cocolog-nifty.com/kumo/2010/05/post-85c0.html

物見沢(唐沢川)出合近くで「ほぼ完全な炭焼窯跡」を目撃された、

ミ師はさらに樋嵐沢右股(本流)の石積堰堤を確認して下さった:

http://70314064.at.webry.info/201005/article_4.html

三峰に近い「ボーズ沢」付近も興味深いが、昨年迷い込んだ際に

山腹崩壊度がT氏の許容値を超えていることを確認しており、

いずれ公表されるはずの朝遅隊withイ師匠の通過記録を

待ちたい、と申します(はぁと)

左岸の半分埋まった

左岸の半分埋まった

堰堤は、本日は姿が

見えなかったと

申します

少し下ると

少し下ると

洗掘されて

洗掘されて

下が崩れた

空積

さらに下ると

さらに下ると

この沢の最大の

危険地

(下から見る)

T氏的には右岸にちょいトラバって木の根に捕まりながらズリ落ちるのが

好きだ、と申します。ただし当ルートは空積堰堤以外にはめぼしい物は

ないので、当地への訪問は堰堤ファン以外にはお勧めしない、と勝手を

申します。

さらに下って、

さらに下って、

崩壊した空積

見事に崩れてくれた

見事に崩れてくれた

おかげで、石の

加工跡が明瞭に

これはドリル跡ではないか!? とすれば、ここの堰堤群は案外新しい?

とT氏はちょいがっかり。いずれにせよ築設年代推定の重要な証拠になると

申します。

石切技術についてちょい検索すると、本年1月28日に山梨県埋蔵文化財

センターの主催で実施されたシンポジウム「石工をめぐる伝統技術の保存と

継承」が引っかかり

http://www.pref.yamanashi.jp/maizou-bnk/sinpo-ziumu/maibun-sinpo.html

その資料pdf

http://www.pref.yamanashi.jp/maizou-bnk/sinpo-ziumu/documents/4kaisaihakkkensiryou.pdf

を拝見すると15ページ目に「矢穴を掘り、割る道具」の写真が掲載されて

いる、円筒状のタガネのようなノミを玄翁で打ち込めば、ドリル跡のように

なるのではないか?当石材は比較的柔らかいため(凝灰岩?)、「セリ矢」を

打ち込むまでもなく割れたのではないか?だから電動機を使用した新しい

ものではなく、人力によるもので、震災直後の大正末期~昭和初年の築設と

考えても差し支えなかろう、と申します。

また上記pdf資料の表紙はおそらく城の石積を想定したものであろうが、

堰堤築設に際しても同様の足場が築かれたと想像するに難くない、と

申します。山梨エライと申します。

思い出したが「セリ矢」による岩石の切り出しについてはS-OK元帥も紹介

されている↓

http://homepage1.nifty.com/s-ok/eco/100104kosugemakura/100104kosugemakura.htm

と申します。

張石は間知石の

張石は間知石の

形に見事に加工

されてます

崩れた原因は

崩れた原因は

草木の繁茂とも

考えられるが

やはり先のものと

やはり先のものと

同様に洗掘では

ないかと憶測します

この下にシカ食害

この下にシカ食害

防止ネット

その下に鹿柵ネットが

その下に鹿柵ネットが

落ちてます

さらに下って石積が

さらに下って石積が

これ以降の3つは

これ以降の3つは

お助けロープ付。

これは左岸に

キリンの缶。

キリンの缶。

最近のものか?

さらに下流に。

さらに下流に。

これは初めて見た

ときにはセメント

使用の練積かと

思いましたが

いやいや完成度の

いやいや完成度の

高い空積。左岸に

お助けロープ付

と、ここで赤軍発見

と、ここで赤軍発見

この経路の最後の

この経路の最後の

石積堰堤。右岸に

お助けロープ

本流に合流。

本流に合流。

このあたりに

巨石多し

この冬は雪が降った

この冬は雪が降った

ためか、シカには

過酷だったっぽい

です

林道に近づくと

林道に近づくと

右岸に植林。

お父さんの植えた

ものか?

低木をかいくぐって

低木をかいくぐって

唐沢林道に到着

以上のエンテイ配置は次のようになる、と申します:

薄桃はGPS軌跡

薄桃はGPS軌跡

(少々ズレあり)

炭焼窯跡は残念ながら見つからなかった、と申します。

丸い淵は無事でした

丸い淵は無事でした

物見沢を上って土砂崩れと石積を見物する予定でしたが

本日はちょい足が重く無難に林道経由で戻ることに。

物見隧道に近づくと

物見隧道に近づくと

手入れのよい植林が。

これもお父さんが植えた?

さらに隧道に近づくと

さらに隧道に近づくと

なんと石積が!

煤ヶ谷から尾根を越えて

物見沢経路に入る旧経路か!?

今日はちょい疲れ気味。

今日はちょい疲れ気味。

スカイラインを下ります

林道始点には左だが、

林道始点には左だが、

まっすぐ行けるかな?

ダート車道に合流。

ダート車道に合流。

さらにまっすぐ行くと

スカイラインが

スカイラインが

消えますた(泣)

仕事道もあやしくなり、

仕事道もあやしくなり、

植林をさまよって

小さい沢の小滝を

小さい沢の小滝を

降りて柿の木平川へ

対面には新築中の

対面には新築中の

家屋が!

「おぉ!?」という声が聞こえたと申します(笑)

柿の木平川は両岸とも石垣の護岸。よじ登るのが大変だったので

スカイライン直進はお勧めしない、と申します。ただし植林地を

上手にくぐれば橋で柿の木平川を渡ることができた可能性も

否定できないと申します。

バス道路へ。

バス道路へ。

雨まで降って

きますた

清川村図書室。

清川村図書室。

悔しまぎれに

偶然山善安全、

と韻を踏んで

みたり

ここで「清川の伝承」を拝見したところ、望外に内容豊富であって

今後の調査に有益と思われ、ページ数も200項を越え、これを片面で

全コピーすると重くなる。よって購入を決意した、丹沢はよい、と

申します。

考察 **********【五葉松の沢のエンテイたち】**********

「神奈川の林政史」をパラパラ見ていたところ、当地のエンテイに関する

重要な情報を発見した、と申します: すなわち、「唐沢地区治山工事の

実績(昭和8~13年)」表が掲載されており、

「神奈川の林政史」

「神奈川の林政史」

(県林務課編、S59(1986)年)

p.576

「抜尾」は「枝尾」の誤植か

注目している堰堤/谷止について合算して転記すれば:

・昭和8~10年 堀切地区 空積谷止のみ23個

・昭和10~11年 五葉ノ松地区 空積谷止のみ11個

・昭和11・13年 枝尾地区 練積石堰堤2個 練積谷止3個 空積谷止12個

・昭和12年 小唐沢地区 練積石堰堤1個 練積谷止3個 空積谷止2個

これによって本日のエンテイについては次のことがほぼ断定できると

申します:すなわち

●当地は唐沢地区のうち「五葉ノ松」地区に該当し、

●当日目撃した空積は昭和10~11年に築設された11個のうちの6個

であると。

また当日は草木をかき分けるのがマンドクサ('A`)で見なかったが、

「後八丁の貴公子(仮)」の下流左岸に「半分埋まった空積」が1個あり、

上流に「ブーメランパンツ(仮)」があるがこれは山腹工に分類して

エンテイとは見なさぬこととして、ミ師が本年5/8に樋嵐沢本流で目撃

された1個を合わせると、記録にある11個のうち8個の存在が確認された、

これはめでたい丹沢はよい、と申します。

残るは3個のみ。可能性としては他にトヨアラシ沢本流の支沢、唐沢林道

方面の「八丁(町)沢」「三百沢」「マガリ沢」「クマガイ沢」を考えねばならん

が、11個のうち7個が当「五葉松の沢」に集中していることを既に確認し、

昨年の冬に迷い込んだ際にもうちょい付近に石積があったっぽい。どうやら

「半分埋まった空積」の上流がクサイ、と申します。

上表には他に「堀切」「枝尾」(表中の)「小唐沢」の地名があるが、

「清川村地名抄」pp.67-70により

●「堀切」は物見沢経路(仮)とその周辺

●「枝尾」は鍋嵐の西側

●「小唐沢」は唐沢川流域周辺

と思われます。

「堀切」「枝尾」は煤ヶ谷~札掛を結ぶ重要経路であり、多数のエンテイが

積まれたのは当然。小唐沢地区のエンテイについては、「練積石堰堤1」は

「小唐沢橋」至近の唐沢川本流のものと思われる、唐沢川本流の上流には

石積はないことを確認しており、小唐沢についても諸師の記録に石積は

見あたらず、表中に記録された当該エンテイたちは唐沢川左岸の

「押出しの沢」「大谷戸の沢」「クラドウの沢」等にある可能性が高い、万難を

排し近々訪問したいと申します。

それにしても、トヨアラシ沢本流など、他に山腹崩壊がもっと著しそうな

他地域を差し置いて、この支流「五葉松の沢」に石積が集中しているのは、

いかなる事情によるものか?と申します。やはり炭焼窯と炭焼経路の保護

なのか?と。

考察 **********【煤ヶ谷の炭焼】**********

昭和20年代の後半のこと、煤ヶ谷村唐沢地内には、あちこちの沢筋から

炭焼く煙が立ちのぼっていた。当時の煤ヶ谷村には製炭者が100人を超え、

約1000町歩の唐沢共有林は村の唯一の経済活動の場であり、豊かでは

ないにしても、村の生活を支えていた宝の山であった。

製炭者たちは、家族ぐるみで、恐ろしくよく働らき、律儀であり、一徹

でもあった。唐沢の奥山に入るには朝6時に家を出て、8時頃に窯場に

着く、一働きして、10時にめしを食べ、昼に食べ、仕事を終えて、三度

腹ごしらえをし、家路につくという。つまり五度び飯を食べる毎日であった。

(中略)

「炭焼きの楽しみは一仕事おえてからの一服の煙草の味だ。それこそ何とも

云えぬものだ。あるときK君は朝、窯場にたどり着き、さて一服しようと

したところで、煙草を家に忘れてきたことに気付いた。彼はたちどころに

もときた道をとって返し、煙草をもってきた」という。やがて、これらの

製炭者たちは、昭和30年を迎え、そこから数年足らずの間に、激変の世相に

押し流されて行くことになる。ご承知のように、伝統の木炭は一挙に石油、

プロパンにとってかわられてしまうわけだ。

--------------------------------

日比野貞美(元国立林業試験場主査)「思い出の人 思い出の土地」

神奈川県林業史(昭和46(1971)年、県林務課編)p.54より

1町歩は約1haであり、100m x 100mの面積に相当する、1000町歩は

3.3km x 3.3kmであり、昭文社の5万分の1「山と高原地図」上では

7cm x 6cmほどの区域に相当する。すると「約1000町歩の唐沢共有林」は

三峰山尾根・大山北尾根で囲まれた全域ぢゃまいか?とT氏は憶測します。

T氏の最古の蔵書に「炭焼きの辰」があり、これを40年ほど愛読しており、

T氏の知る炭焼きのすべては辰さんに習った、と申します:

炭焼きの辰

炭焼きの辰

岸武雄 作

高橋国利 絵

偕成社(1971)

この話は、岐阜の山奥で長らく炭焼きで暮らした辰じいが、年をとり時代も

変わり、いよいよヤマを降りんといかんくなった、その前夜に孫たちと

囲炉裏を囲んで50年の思い出を語る、という設定の、岸先生による創作で

あるが、先生ご自身の実体験およびご親族の炭焼きの「角さ」の経験談を

もとにした実話に近い良書、お孫さんにお話をせがまれた際にぜひ!

と申します。

辰さんによれば、炭焼窯および炭焼小屋設営の適地は次の通り:

(1)山の下のほうを選ぶ

(1)山の下のほうを選ぶ

(2)谷に近いほうがええ

(3)狭くても平地

(4)赤土の出るとこ

こう考えると、場所をさがすだけでも、えろうむずかしいようにおもうやろが、

そこはようしたもんでのう。ちょうどあつらえむけのところに、むかし、かまや

小屋をつくったあとがのこっておった。山の雑木は、二十年から二十五年も

たてば、けっこうもとのようにおいしげるのじゃ。(辰さん談)

地形図を見ると、「五葉松」地区で最適地は物見沢との出合に近い、現在唐沢

林道の通過している部分ジャマイカ?と申します。現地は煤ヶ谷から2時間ほど、

煤ヶ谷の炭焼きたちは小屋泊まではしなかったと思われるが、物見沢出合付近

には年季の入った炭焼窯跡が散在する可能性が高い、と後出しジャンケンの

ようなことを申します。

「五葉松の沢」に石積エンテイが多く築設されたのは、下流の平地を保護すると

ともに、もともと比較的緩いこの沢の傾斜をさらに緩和して炭焼の適地を拡大し、

さらに経路としての使用を狙った可能性がある。しかし山腹崩壊がもっと著し

かったはずのトヨアラシ沢本流の上流支沢に少ないのはなぜか?傾斜が厳し

すぎて諦めたのか?ともかく現地を見ずにはいられない、今後鋭意調査すると

ともに諸師の記録公表を待ちたい(はぁと)と申します。

考察 **********【三ツ矢林業と唐沢共有林】**********

(つづくかも)

2週連続(3月に続き3回連続)の煤ヶ谷であった、と申します。

土曜日でありイスパニョーラ姉さんと3婆の日であったが、寝坊して

バス1本遅れたため、ご健在を確認することはできなかった、と申します。

登山道入り口のポストのところでお母さんが草取りしてたので

ご挨拶したところ、お父さんをわざわざ呼んでくれますた(はぁと)

ありがとうございます。

すかさず、かねてからの疑問を矢継ぎ早に発したところ、お父さんも

ニコニコと答えて下さる:

●三峰の尾根の西側は戦後の炭焼で丸裸になった

●そこに杉などを植えたのはお父さんたち

●登山道のお宮から物見峠への山道は唐沢/札掛への旧経路

●唐沢地区は御用林だったが

●「由井正雪一党搦取の一件」の功で煤ヶ谷村の入会地となり

●昭和40年頃に三ツ矢林業に売却された

ウラを取りつつまた詳細を伺いたいが、衝撃的であったのは

●お父さんは「エンテイ」をご存じない!

●お父さんは「八丁」「トヨアラシ」等の地名をご存じない!

全くヨソモノの思い込みほど勝手なものはない、次回はエンテイ写真と

清川村地名抄のコピーを持参だ、と申します。

赤軍は大人しめ

(グロ画像注意)

「靴の裏にも憑く」

仮説を検証するため

石のところで靴をポンと

やると1匹落下

(アヂシオ成敗済)

この一事をもって万事を語ることは、縄文人の頭骨1つから推測される

顔つきを全ての縄文人に一般化することと同じくらい滑稽であるが、

ひとまず「靴の裏にも憑く」説を支持する観察であることには間違いない、

と申します。

このあたりを

お父さんが植林か?

お父さんが植林か?

「後八丁の貴公子(仮)」

の存在をご存じない

はずはない、とT氏は

泣きながら申します

本日はこの「トヨアラシ(豊嵐/樋嵐)沢左股(仮)」(あるいは

「五葉松の沢(仮)?」)を再び下降したい、前回は

http://harashiro.blog.shinobi.jp/Entry/13/

エンテイ見物で精一杯であったが、本日は植林と炭焼跡にも注意して

GPS軌跡と照合しエンテイ位置を確認して記録したい、と申します。

幸いなことに、本年5月に諸師が当地を上りで通過されており:

http://www.geocities.jp/mk20030130/2010-05-05-251-marubuti-patoro-ru.html

http://www.geocities.jp/mk20030130/ay247-2010-05-05-marubuti.html

http://70314064.at.webry.info/201005/article_3.html

http://shiro77.cocolog-nifty.com/kumo/2010/05/post-85c0.html

物見沢(唐沢川)出合近くで「ほぼ完全な炭焼窯跡」を目撃された、

ミ師はさらに樋嵐沢右股(本流)の石積堰堤を確認して下さった:

http://70314064.at.webry.info/201005/article_4.html

三峰に近い「ボーズ沢」付近も興味深いが、昨年迷い込んだ際に

山腹崩壊度がT氏の許容値を超えていることを確認しており、

いずれ公表されるはずの朝遅隊withイ師匠の通過記録を

待ちたい、と申します(はぁと)

堰堤は、本日は姿が

見えなかったと

申します

下が崩れた

空積

この沢の最大の

危険地

(下から見る)

T氏的には右岸にちょいトラバって木の根に捕まりながらズリ落ちるのが

好きだ、と申します。ただし当ルートは空積堰堤以外にはめぼしい物は

ないので、当地への訪問は堰堤ファン以外にはお勧めしない、と勝手を

申します。

崩壊した空積

おかげで、石の

加工跡が明瞭に

これはドリル跡ではないか!? とすれば、ここの堰堤群は案外新しい?

とT氏はちょいがっかり。いずれにせよ築設年代推定の重要な証拠になると

申します。

石切技術についてちょい検索すると、本年1月28日に山梨県埋蔵文化財

センターの主催で実施されたシンポジウム「石工をめぐる伝統技術の保存と

継承」が引っかかり

http://www.pref.yamanashi.jp/maizou-bnk/sinpo-ziumu/maibun-sinpo.html

その資料pdf

http://www.pref.yamanashi.jp/maizou-bnk/sinpo-ziumu/documents/4kaisaihakkkensiryou.pdf

を拝見すると15ページ目に「矢穴を掘り、割る道具」の写真が掲載されて

いる、円筒状のタガネのようなノミを玄翁で打ち込めば、ドリル跡のように

なるのではないか?当石材は比較的柔らかいため(凝灰岩?)、「セリ矢」を

打ち込むまでもなく割れたのではないか?だから電動機を使用した新しい

ものではなく、人力によるもので、震災直後の大正末期~昭和初年の築設と

考えても差し支えなかろう、と申します。

また上記pdf資料の表紙はおそらく城の石積を想定したものであろうが、

堰堤築設に際しても同様の足場が築かれたと想像するに難くない、と

申します。山梨エライと申します。

思い出したが「セリ矢」による岩石の切り出しについてはS-OK元帥も紹介

されている↓

http://homepage1.nifty.com/s-ok/eco/100104kosugemakura/100104kosugemakura.htm

と申します。

形に見事に加工

されてます

草木の繁茂とも

考えられるが

同様に洗掘では

ないかと憶測します

防止ネット

落ちてます

お助けロープ付。

これは左岸に

最近のものか?

これは初めて見た

ときにはセメント

使用の練積かと

思いましたが

高い空積。左岸に

お助けロープ付

石積堰堤。右岸に

お助けロープ

このあたりに

巨石多し

ためか、シカには

過酷だったっぽい

です

右岸に植林。

お父さんの植えた

ものか?

唐沢林道に到着

以上のエンテイ配置は次のようになる、と申します:

(少々ズレあり)

炭焼窯跡は残念ながら見つからなかった、と申します。

物見沢を上って土砂崩れと石積を見物する予定でしたが

本日はちょい足が重く無難に林道経由で戻ることに。

手入れのよい植林が。

これもお父さんが植えた?

なんと石積が!

煤ヶ谷から尾根を越えて

物見沢経路に入る旧経路か!?

スカイラインを下ります

まっすぐ行けるかな?

さらにまっすぐ行くと

消えますた(泣)

植林をさまよって

降りて柿の木平川へ

家屋が!

「おぉ!?」という声が聞こえたと申します(笑)

柿の木平川は両岸とも石垣の護岸。よじ登るのが大変だったので

スカイライン直進はお勧めしない、と申します。ただし植林地を

上手にくぐれば橋で柿の木平川を渡ることができた可能性も

否定できないと申します。

雨まで降って

きますた

悔しまぎれに

偶然山善安全、

と韻を踏んで

みたり

ここで「清川の伝承」を拝見したところ、望外に内容豊富であって

今後の調査に有益と思われ、ページ数も200項を越え、これを片面で

全コピーすると重くなる。よって購入を決意した、丹沢はよい、と

申します。

考察 **********【五葉松の沢のエンテイたち】**********

「神奈川の林政史」をパラパラ見ていたところ、当地のエンテイに関する

重要な情報を発見した、と申します: すなわち、「唐沢地区治山工事の

実績(昭和8~13年)」表が掲載されており、

(県林務課編、S59(1986)年)

p.576

「抜尾」は「枝尾」の誤植か

注目している堰堤/谷止について合算して転記すれば:

・昭和8~10年 堀切地区 空積谷止のみ23個

・昭和10~11年 五葉ノ松地区 空積谷止のみ11個

・昭和11・13年 枝尾地区 練積石堰堤2個 練積谷止3個 空積谷止12個

・昭和12年 小唐沢地区 練積石堰堤1個 練積谷止3個 空積谷止2個

これによって本日のエンテイについては次のことがほぼ断定できると

申します:すなわち

●当地は唐沢地区のうち「五葉ノ松」地区に該当し、

●当日目撃した空積は昭和10~11年に築設された11個のうちの6個

であると。

また当日は草木をかき分けるのがマンドクサ('A`)で見なかったが、

「後八丁の貴公子(仮)」の下流左岸に「半分埋まった空積」が1個あり、

上流に「ブーメランパンツ(仮)」があるがこれは山腹工に分類して

エンテイとは見なさぬこととして、ミ師が本年5/8に樋嵐沢本流で目撃

された1個を合わせると、記録にある11個のうち8個の存在が確認された、

これはめでたい丹沢はよい、と申します。

残るは3個のみ。可能性としては他にトヨアラシ沢本流の支沢、唐沢林道

方面の「八丁(町)沢」「三百沢」「マガリ沢」「クマガイ沢」を考えねばならん

が、11個のうち7個が当「五葉松の沢」に集中していることを既に確認し、

昨年の冬に迷い込んだ際にもうちょい付近に石積があったっぽい。どうやら

「半分埋まった空積」の上流がクサイ、と申します。

上表には他に「堀切」「枝尾」(表中の)「小唐沢」の地名があるが、

「清川村地名抄」pp.67-70により

●「堀切」は物見沢経路(仮)とその周辺

●「枝尾」は鍋嵐の西側

●「小唐沢」は唐沢川流域周辺

と思われます。

「堀切」「枝尾」は煤ヶ谷~札掛を結ぶ重要経路であり、多数のエンテイが

積まれたのは当然。小唐沢地区のエンテイについては、「練積石堰堤1」は

「小唐沢橋」至近の唐沢川本流のものと思われる、唐沢川本流の上流には

石積はないことを確認しており、小唐沢についても諸師の記録に石積は

見あたらず、表中に記録された当該エンテイたちは唐沢川左岸の

「押出しの沢」「大谷戸の沢」「クラドウの沢」等にある可能性が高い、万難を

排し近々訪問したいと申します。

それにしても、トヨアラシ沢本流など、他に山腹崩壊がもっと著しそうな

他地域を差し置いて、この支流「五葉松の沢」に石積が集中しているのは、

いかなる事情によるものか?と申します。やはり炭焼窯と炭焼経路の保護

なのか?と。

考察 **********【煤ヶ谷の炭焼】**********

昭和20年代の後半のこと、煤ヶ谷村唐沢地内には、あちこちの沢筋から

炭焼く煙が立ちのぼっていた。当時の煤ヶ谷村には製炭者が100人を超え、

約1000町歩の唐沢共有林は村の唯一の経済活動の場であり、豊かでは

ないにしても、村の生活を支えていた宝の山であった。

製炭者たちは、家族ぐるみで、恐ろしくよく働らき、律儀であり、一徹

でもあった。唐沢の奥山に入るには朝6時に家を出て、8時頃に窯場に

着く、一働きして、10時にめしを食べ、昼に食べ、仕事を終えて、三度

腹ごしらえをし、家路につくという。つまり五度び飯を食べる毎日であった。

(中略)

「炭焼きの楽しみは一仕事おえてからの一服の煙草の味だ。それこそ何とも

云えぬものだ。あるときK君は朝、窯場にたどり着き、さて一服しようと

したところで、煙草を家に忘れてきたことに気付いた。彼はたちどころに

もときた道をとって返し、煙草をもってきた」という。やがて、これらの

製炭者たちは、昭和30年を迎え、そこから数年足らずの間に、激変の世相に

押し流されて行くことになる。ご承知のように、伝統の木炭は一挙に石油、

プロパンにとってかわられてしまうわけだ。

--------------------------------

日比野貞美(元国立林業試験場主査)「思い出の人 思い出の土地」

神奈川県林業史(昭和46(1971)年、県林務課編)p.54より

1町歩は約1haであり、100m x 100mの面積に相当する、1000町歩は

3.3km x 3.3kmであり、昭文社の5万分の1「山と高原地図」上では

7cm x 6cmほどの区域に相当する。すると「約1000町歩の唐沢共有林」は

三峰山尾根・大山北尾根で囲まれた全域ぢゃまいか?とT氏は憶測します。

T氏の最古の蔵書に「炭焼きの辰」があり、これを40年ほど愛読しており、

T氏の知る炭焼きのすべては辰さんに習った、と申します:

岸武雄 作

高橋国利 絵

偕成社(1971)

この話は、岐阜の山奥で長らく炭焼きで暮らした辰じいが、年をとり時代も

変わり、いよいよヤマを降りんといかんくなった、その前夜に孫たちと

囲炉裏を囲んで50年の思い出を語る、という設定の、岸先生による創作で

あるが、先生ご自身の実体験およびご親族の炭焼きの「角さ」の経験談を

もとにした実話に近い良書、お孫さんにお話をせがまれた際にぜひ!

と申します。

辰さんによれば、炭焼窯および炭焼小屋設営の適地は次の通り:

(2)谷に近いほうがええ

(3)狭くても平地

(4)赤土の出るとこ

こう考えると、場所をさがすだけでも、えろうむずかしいようにおもうやろが、

そこはようしたもんでのう。ちょうどあつらえむけのところに、むかし、かまや

小屋をつくったあとがのこっておった。山の雑木は、二十年から二十五年も

たてば、けっこうもとのようにおいしげるのじゃ。(辰さん談)

地形図を見ると、「五葉松」地区で最適地は物見沢との出合に近い、現在唐沢

林道の通過している部分ジャマイカ?と申します。現地は煤ヶ谷から2時間ほど、

煤ヶ谷の炭焼きたちは小屋泊まではしなかったと思われるが、物見沢出合付近

には年季の入った炭焼窯跡が散在する可能性が高い、と後出しジャンケンの

ようなことを申します。

「五葉松の沢」に石積エンテイが多く築設されたのは、下流の平地を保護すると

ともに、もともと比較的緩いこの沢の傾斜をさらに緩和して炭焼の適地を拡大し、

さらに経路としての使用を狙った可能性がある。しかし山腹崩壊がもっと著し

かったはずのトヨアラシ沢本流の上流支沢に少ないのはなぜか?傾斜が厳し

すぎて諦めたのか?ともかく現地を見ずにはいられない、今後鋭意調査すると

ともに諸師の記録公表を待ちたい(はぁと)と申します。

考察 **********【三ツ矢林業と唐沢共有林】**********

(つづくかも)

PR

この記事にコメントする

T.I さんの活動に祝福あれ

キリヤマです。

久しぶりに記事をアップされたと思ったら、

なんともまぁ、深く考察されていますね。さすがです。

炭焼きに関しては、最近少し興味があります。

深田久弥が「山頂山麓 」で神ノ川から犬越路のことを

書いています。戦前の話ですが、深田久弥が神ノ川沿いにある

長者舎の廃村を見て、炭の値段が下がって村人がここを捨てた、

と書いてあります。

「ここは名前が長者舎であるだけにいっそう哀愁がある」

これを読んで、ちょと想像しました。

もしかして炭焼きって「備長炭」みたいに高級なものは、

ちょっとした値がついたのかな。値がつくということは、

相場があるだろうから、バブルのように儲かった人もいたのでは。

ははーん、だから長者舎なのか。などと想像しました。

でも、やはり儲かったのは一部の人なのでしょうね。

>豊かではないにしても、村の生活を支えていた宝の山であった。

>製炭者たちは、家族ぐるみで、恐ろしくよく働らき、律儀であり、一徹

>でもあった

この記述で彼らの生活が想像できます。

やっぱり、戦前の日本は貧しかったのですね。

とても興味深い記事をありがとうございました。

T.I さんの活動に祝福あれ。

久しぶりに記事をアップされたと思ったら、

なんともまぁ、深く考察されていますね。さすがです。

炭焼きに関しては、最近少し興味があります。

深田久弥が「山頂山麓 」で神ノ川から犬越路のことを

書いています。戦前の話ですが、深田久弥が神ノ川沿いにある

長者舎の廃村を見て、炭の値段が下がって村人がここを捨てた、

と書いてあります。

「ここは名前が長者舎であるだけにいっそう哀愁がある」

これを読んで、ちょと想像しました。

もしかして炭焼きって「備長炭」みたいに高級なものは、

ちょっとした値がついたのかな。値がつくということは、

相場があるだろうから、バブルのように儲かった人もいたのでは。

ははーん、だから長者舎なのか。などと想像しました。

でも、やはり儲かったのは一部の人なのでしょうね。

>豊かではないにしても、村の生活を支えていた宝の山であった。

>製炭者たちは、家族ぐるみで、恐ろしくよく働らき、律儀であり、一徹

>でもあった

この記述で彼らの生活が想像できます。

やっぱり、戦前の日本は貧しかったのですね。

とても興味深い記事をありがとうございました。

T.I さんの活動に祝福あれ。

拝復

隊長、どうもです~

駄文にお付き合いありがとうござひます~

長者舎情報ありがとうございます。

神ノ川周辺は091213にM-K総帥に連れてってもらって

少し調べかけたのですが、諸般の事情で未完成です(殴)

神ノ川林道の前に内務省直轄事業のエンテイ道が、

その前に仕事道があったっぽいことが憶測されましたが、

なるほど、ここも炭焼きですか~

「辰さん」に聞いてみたら、戦前に炭の値が下がった

のは昭和3~7年の大恐慌時代と、明治大正期にも

多少のアップダウンがあったっぽいです。

しかし神ノ川も関東大震災で壊滅したっぽいので

やっぱその頃でしょうか?

備長炭といえば、萌系アニメ「びんちょうタン」が

当時あれば、炭焼きが苦労することはなかった、と

思うのは小生だけでせうか!?

(貴隊のユーレイ隊員がお詳しいかと)

世の中の経済は「信用経済」の連中が牛耳ってるっぽく、

「生活経済」に根ざした炭焼きもT氏(仮名)も

這い上がれませんねえ。。

駄文にお付き合いありがとうござひます~

長者舎情報ありがとうございます。

神ノ川周辺は091213にM-K総帥に連れてってもらって

少し調べかけたのですが、諸般の事情で未完成です(殴)

神ノ川林道の前に内務省直轄事業のエンテイ道が、

その前に仕事道があったっぽいことが憶測されましたが、

なるほど、ここも炭焼きですか~

「辰さん」に聞いてみたら、戦前に炭の値が下がった

のは昭和3~7年の大恐慌時代と、明治大正期にも

多少のアップダウンがあったっぽいです。

しかし神ノ川も関東大震災で壊滅したっぽいので

やっぱその頃でしょうか?

備長炭といえば、萌系アニメ「びんちょうタン」が

当時あれば、炭焼きが苦労することはなかった、と

思うのは小生だけでせうか!?

(貴隊のユーレイ隊員がお詳しいかと)

世の中の経済は「信用経済」の連中が牛耳ってるっぽく、

「生活経済」に根ざした炭焼きもT氏(仮名)も

這い上がれませんねえ。。

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

最新CM

[09/02 TI-AEK25]

[09/02 M氏]

[07/25 TI-AEK25]

[07/25 EA]

[07/03 TI-AEK25]

[07/03 shiro]

[03/30 EA]

[03/30 TI-AEK25]

[03/30 EA]

[06/20 TI-AEK26]

最新記事

(03/14)

(09/10)

(09/09)

(09/01)

(08/19)

(08/17)

(08/06)

(08/03)

(07/21)

(07/15)

最新TB

ブログ内検索